用一篇文章叙述一整年的交流生活是十分困难的,因为身边发生了那么多精彩的故事令你难以取舍。这让我想起在各国交流生中盛传的一句话:“这(交流年)不是你漫长生命中的一年,而是一年中的一次新生。”

从法兰克福机场朝霞中的落地开始到法兰克福机场大雨中的起飞返航结束,我在德国这一年的生活就像一个完整的生命周期,一个交流年是一场华丽的奇遇。而我不会想到,高一时教室后门边上的一张交流项目的宣传纸会如此改变我的生活。

德国巴伐利亚州——绵延的阿尔卑斯山脉,大片大片的森林和草地,天主教堂伫立在一个个古老的城镇中心……这是一个完全不同的世界,而首府慕尼黑——这个听上去很像大城市的小城市就是我长期家庭所在的地方。在此之前,我曾与一行中国的同伴们在柏林边上的波茨坦待过三个星期,三周的过渡以后我们挥手告别,奔向各自的长期的住家。那时时间已经走到了九月。我的学校竟然还有两个星期的暑假……不过没关系,交流生应该学会打发时间,有时候你甚至可以在安静的市中心慢慢地走一下午,享受着一种“被放逐”的自由,走在古老的街道上,每走几步都是一幅新的图画。

终于等到了开学,我看到课表的第一反应:课果然很少。反而是莫名其妙的休息日一天接着一天。这样也不错,因为如此一来我就能和小伙伴在学校后面的足球场上“厮混”一下午。而德国学校的这种传统也给了孩子更多的课余时间,从而给予了他们更多参加俱乐部提升身体素质的机会。几乎我的每个同学都有课余运动俱乐部,连个子最小的女孩都是练皮划艇的。后来随着和这些同学的距离拉近,我惊讶地发现班上竟然有三分之一的外来人口……不过无所谓,大家都说德语并且玩得很开心。有次波兰仔一脸认真地告诉我他的兴趣爱好是偷轿车,然后开出德国销赃。我呵呵,后来我才明白德国人喜欢讽刺波兰人是小偷,波兰仔只是开了个(对我而言)高深的玩笑。

学校的课堂也是相当宽松。而在我们班大家都特别喜欢德语老师,一般学生必须称呼老师为XX先生以表尊敬,不过我们都直接喊德语老师的大名Heiko。德语老师上课从来不正经,他总喜欢弄一些很搞笑的视频或者歌曲,完了才让同学写赏析。Heiko对我这个“外来物种”也照顾有加。后来我能熟练地说德语以后他还给我安排任务演讲。不过总体来说,德国的师生关系远没有在国内这样紧密,倒也别有一番感觉。

德国的街头和国内千差万别。我在德国发现,这里的轿车主动让行人,这里的地铁站没有闸机,这里的鸽子不怕路人,而到了周末商店全部打烊,街头冷冷清清,却也安静地令人欣喜。

我的住家一共三口人,唯一的儿子比我大一岁。不过我的住家和一般的家庭与众不同的是,他们更欢迎东方文化,也更了解东方文化。洋爸经常不屑地表示德国媒体对中国的报道十分荒谬,因为那些杂志编辑根本不了解也不愿意了解国外的世界,他们只是草草完成任务愚弄民众。而在这时我往往感到一种使命感:也许我小小的努力就能改变几十年的偏见。而在这方面,我的住家是我的榜样:他们非常聪明,视野宽广,从不随意给任何一个民族或者群体扣帽子。我想这种严谨也是整个德国人民性格的缩影。

不过我有次想预订一场球赛的球票,他们竟然不同意,因为当时我们主队的对手来自捷克,而他们认为捷克球迷十分狂热甚至过激。拜仁慕尼黑的球票往往一票难求,不过万万没想到,我有个同学有拜仁的年卡,他竟然邀请我去看球。其实我之前都没怎么跟他说过话……我千恩万谢。

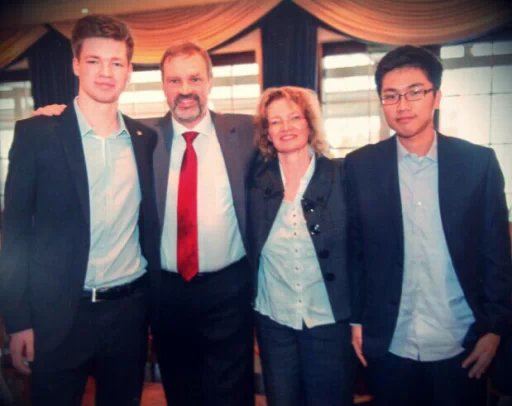

我的交流年更应该感谢交流组织YFU。这个项目曾经只是作为二战后德国和美国孩子了解对方文化,化解战后仇恨的媒介。而如今YFU代代传承,足迹已经踏遍世界各地。在交流年期间,我们在同一个国家的交流生也能有机会见面游玩,交流心得体会。我就曾经参加过一个YFU在德累斯顿的活动,我们在一艘旧船上住了好几天,在一起聊天,非常有趣。

而在网络上我也加入了一个Facebook的交流生讨论组,大家分享文化差异带来搞笑经历。

直到最后一次德国的YFU活动,我才发觉这一年时光过得如此迅速。一个志愿者给我们说:你们只有最后二十几天了,珍惜每一秒的时光。这时有的女孩默默流泪,而面对这样的场景我也是感慨万千。而我也又一次想起那句话:“这不是你漫长生命中的一年,而是一年中的一次新生。”这是多么有道理,我们战胜初入新环境的胆怯,走过困惑、孤独、恐惧,终于逐渐适应这个新世界,开始对生活驾轻就熟。我想说我后悔没去巴黎、苏黎世、威尼斯,然而时光荏苒,也许你还有未了的心事,也许还有许多不甘,也许你还有太多话来不及说出口,这一切已终来不及。这些小小的悔恨总是夹杂在生活中被一同封存,成为这一年的回忆。