各位同学:

早上好!

明天,12月13日,就将是南京大屠杀死难者国家公祭日了。七十九周年前的12月13日,震惊世界的南京大屠杀开始了。南京大屠杀是二十世纪最黑暗、最惨绝人寰的事件之一,是人类文明史上的一场浩劫。在6个星期的时间里,三十万同胞不幸遇害。日本帝国主义在南京地区犯下违反国际法的残暴行径,罄竹难书、铁证如山,经第二次世界大战后设立的远东国际军事法庭和南京审判战犯军事法庭审判,早有历史结论和法律定论。

2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过,将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。国家公祭,通过庄严隆重的仪式,把一段历史凝固成了记忆。这记忆,不仅仅是南京人的,也不仅仅是中国人的,它是全人类关于战争与和平的共同记忆。

2015年10月9日,中国政府申报的《南京大屠杀档案》被联合国教科文组织正式列入《世界记忆名录》。自此,第二次世界大战期间日本军队在南京所制造出来的种种惨案,已经成为全人类历史上最为重要的历史记忆之一而被全世界永远铭记。人类将永远从这段惨痛的史实之中汲取教训,了解和平的珍贵。

同学们,成为全人类历史记忆的南京大屠杀,作为血写的历史也铭刻在了南京的每一寸土地上。

大家就读的学校名为中华中学。这“中华”校名源自中华路,而追本溯源最初又是源自南京城墙上的中华门。中华门地区在南京大屠杀之中是受害最为严重的地区之一。抗战胜利后,南京审判对大屠杀元凶、战犯谷寿夫的判决书里列出了二十八件集体屠杀惨案,专门指出“以上九、一三、一八、一九、二十、二四、二六、二八各案,系发生于中华门地区”。依据历史档案的记录,南京红卍字会和崇善堂两慈善团体自1937年12月22日至1938年4月18日止,在中华门外雨花台、望江矶、花神庙一带共掩埋遇难同胞尸体27239具。南京市民芮芳缘、张鸿儒、杨广才等组织难民30余人,于1938年1至2月的四十余日内,在花神庙一带掩埋中国军民尸体7000余具。同学们,我们熟悉的中华门一带,在七十九年之前的南京大屠杀之中曾经尸堆成山、血流成河。这一片被遇难同胞鲜血浸透的土地,就是历史无言的见证。

现在,南京城郊遍布大规模屠杀发生地和与遇难同胞丛葬地的纪念碑。很多碑文之中的语句都有着振聋发聩的时代呐喊——

煤炭港的纪念碑碑文写着:“特立此碑,悼念死者,永诫后人,铭念历史,振兴中华”。北极阁的纪念碑碑文写着:“永志不忘,藉勉后人,奋发图强,振兴中华,国运其昌”。燕子矶的碑文写着:“后之生者,汲鉴既往,奋志图强,振兴中华”。南京大学校内的纪念碑碑文写着:“前事不忘,后事之师。今立此碑,永志哀痛,籍慰死者,兼勉后人:自强不息,振兴中华”。汉中门的碑文写着:“庶我国人,牢记惨史,国难毋忘,居安思危,奋发图强,同心同德,振兴中华”。中山码头的纪念碑碑文写着:“呜呼,政暗国弱,何可安全?欲免外侮,惟赖自强。今虽时殊势异,仍当前事不忘。爰立此碑,勗勉后人:牢记历史,振兴中华”……

振兴中华、振兴中华!历史和现实在这一句句对后人的勉励之中交汇,对国耻的缅怀在这一句句勉励之中升华。2001年12月,纪念中华门地区遇难同胞丛葬地的又一处纪念碑,在中华门外不远的花神庙被树立起来,碑文最后一句话仍是——

“特立此碑,悼念遇难同胞,永志不忘历史,振兴中华”。

振兴中华,振兴中华!中华中学的同学们,中华二字对于有着别样的意义。历史的使命,先人的梦想,都将担负在包括你们在内的中华民族新一代年青人身上。南京大屠杀留下的历史教训,不仅仅属于浴火重生的南京城,更属于饱经沧桑又百折不挠的中华民族。落后就要挨打。只有祖国强大,人民才有长久的和平幸福!同学们,我们纪念12月13日这个沉痛的日子,更要把报国之心化为今后学习、工作上的实际行动,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献出自己的青春和汗水。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的院内,永久设立着“国家公祭鼎”,向往来的参观人群表达着铭记历史、警示未来的现实意义。最后,用这座鼎上铭文的最后一段话与各位同学共勉:

国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。

永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。

升旗手:丁圣宇、陈昱多

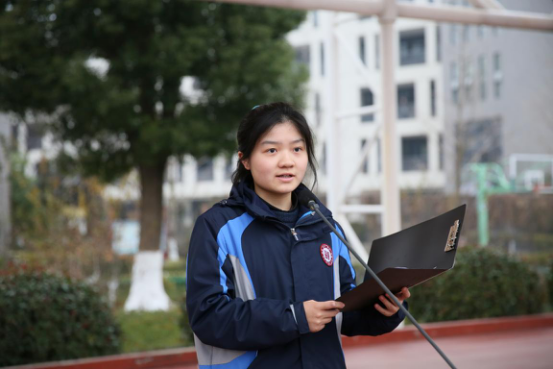

方志馆胡卓然研究员国旗下演讲

同学们深切悼念死难同胞

晨会主持