敬爱的老师、亲爱的同学们:

大家早上好!我是高一(3)班的王雨萱,今天的晨会由我来为大家主持。

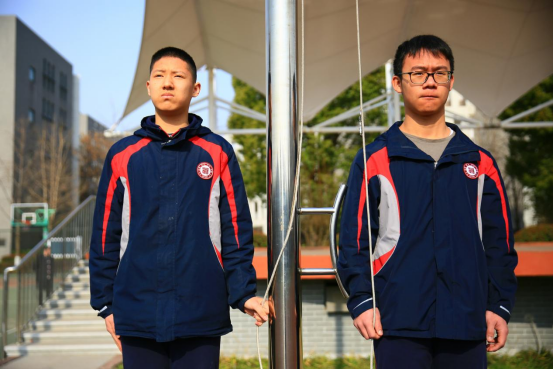

首先给大家介绍今天的光荣升旗手:他们均来自 高一(3)班。

① 升旗手 陈瑞新 同学

陈瑞新同学现担任高一三班的值日班长,担任过政治课代表并曾获得三好学生等称号。他学习成绩优异,常在班级前列。班级里的他尊重师长,友爱同学,乐观开朗,责任心强。能认真完成学校和老师布置的任务。他兴趣爱好广泛,热爱锻炼,德智体美劳全面发展。他的座右铭是:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

② 升旗手 赵彦骅 同学

赵彦骅同学是高一三班的纪律委和值日班长,担任过年级级委并曾获美德之星,校优秀学干的称号。班级里的他尊敬师长,关心同学,且品学兼优,成绩在班上名列前茅,常与同学共同探讨问题。他责任心强,能够认真且高效地完成老师和学校指派的各项任务。课外的他热爱唱歌和锻炼身体,相信劳逸结合和强健体魄是能更好地投入学习的必要前提。他的座右铭是:Where there’s a will,there’s a way。

升旗手介绍完毕! 升旗仪式现在开始,请全体立正!

出旗!

升国旗,奏唱国歌,行注目礼

在高中的学习生活中,我们总会遇到困难和挫折,但是在一次次克服的过程中,我们又会不断磨砺我们的意志,并坚定我们的信念。一次次跌倒,再一次次挺身站起,锻造出可贵的品质。同时,遥远的目标也在努力前进的旅途中一点点靠近,我们不再只关注当下,也着眼未来。在2020年的高考中,我校叶桉桐同学以总分418分,名列全省22名,叶桉桐学姐现就读于南京大学新闻传播学院,今天,我们把她请回了中华,让她给同学们谈谈,如何在高中阶段,向未来,为今后的大学生活,奠定坚实的基础。

叶桉桐晨会发言

正如学姐所说的那样,作为高中生的我们应当不断磨砺自己,认真做好每一件事,专注当下,也着眼未来。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。珍惜每一次成长,锻炼的机会,锻造优秀的品质,坚信美好的未来就在不远处等待着我们。

各位同学们,上周六是学雷锋日,雷锋同志工作认真负责,做事一丝不苟的形象永远活在我们的心中,我们也应将奉献,友爱,互助的优良品质传承下去,让校园更加温暖,让世界更加美好。而明天是3.8妇女节,是世界各国妇女争取和平,平等,发展的节日,在这里,我真诚地祝愿所有的女老师女神节快乐,每一天都能充满快乐与活力。

今天的升旗仪式到此结束,请老师们先退场,同学们按早操队形有序退场。

附:叶桉桐晨会讲稿全文

老师们,同学们,大家好,我是中华中学2020届毕业生叶桉桐,现在就读于南京大学新闻专业。感谢学校和老师给予我这次宝贵的机会,我很荣幸能站在这里,从学姐的角度和大家分享我的感悟与思考。

再次回到阔别已久的校园,发现一切还是无比熟悉。身后的三幢教学楼,记录着我从高一到高三的迷茫和拼搏,同学们脚踩的操场,曾经有无数个夜晚我在这里漫步或狂奔,还有食堂里播报全国高考结束的电视,和我现在身处的主席台。似乎中华校园里的所有都没什么改变,我的高中岁月不断在眼前闪现,带我回到过去,看见那个在由知识点和焦虑情绪交织形成的漩涡里,无限憧憬着大学生活的自己。

相信学弟学妹们一定也有这样的时刻,无限情绪流转,最后发现高考和大学是唯一的答案,于是一切显得那么近,走起来却那么远。作为和你们从同一个校园走出来的大学生,我的直观体会是,真的没有那么远。有些旅程,在我们意识到之前,其实就已经启航。

上大学之前,我对大学,有很多的憧憬,似乎,跟现在你们正在经历的高中生活,有很多不一样的地方。后来,在南京大学,我依旧需要早起,体育课要考核2400米长跑,平时也有作业,图书馆总是人满为患,期末周也会有看似绵绵不绝的考试,自由的时间并没有我想象得那么多。从这个角度来说,大学和高中是相似的。

可是一定有所不同,只是这不同,可能现在就潜藏在同学们的生活里,在进入大学前,已经开始发酵。

大学生活有一个关键词,是自由。在南京大学,每位学生每个学期,甚至每个星期的课程都不一样,没有固定的课表和上课时间,更不存在两张一模一样的课表。专业课、专业选修课、跨专业选修课、通识课、公选课,从我必修的新闻叙述,到我选修的英语专业的口译课,还有发展兴趣的钢琴基础课、瑜伽课,课程种类很多,想学就能学,四年也学不完。个人兴趣专业不同,志向也不同,所以每个人的课表都由自己安排。只要你想,也可以把周五一整天都空出来,过所谓上四休三的理想生活。

大学还有一处很自由,是它的教学方式,包括授课和考核。在南京大学,特别是文科专业,可以说没有正确答案,唯一的答案就在学生手里。老师可能选择以论文形式来考核,那么文章是否得体,观点是否吸引老师,论证是否言之有理,答案就在这3000到6000甚至更多的文字里。老师也可能选择以考试形式来考核,开卷或者闭卷全凭老师喜好,本科期间不可避免会有一些需要记忆的知识,但是老师更想看到的是我们自己的思考,关于一本书的思考,或是关于一种现象的思考,没有材料可以抄,全凭个人思维深度。

听到这里,同学们会不会觉得有些熟悉?其实大学的学习更自由的同时,教育目标和高中并没有相距太远,只是难度又上了一个层级而已,说来不同,其实也未必不同。

高考是高中的终点,大学的起点,也是进入大学的必经路。而同学们在备战高考的过程中,准备的不仅是各学科的基础知识,也可以是大学的先修课程。从我个人的经验出发,我会把先修课归纳为三个关键词:兴趣、勇气、理解力。

前面和同学们非常简略地提到南京大学的课程种类和安排,我相信在一流的大学里,都可以见到这样自由、丰富的课程选择。好的大学为什么愿意提供这么多非专业选修课,为什么给予我们学生跨专业选课甚至转专业的自由?我想,这些都是以学生广泛的兴趣为前提的。我在中华的时候,有时会感到枯燥、难熬,很想学习些自己感兴趣的技能。如果你和我一样,我衷心为你感到高兴,并且十分希望你能保持下去。也许高中阶段并不一定有机会接触到自己的兴趣,但是这份对新知的期待和好奇,在大学更个性化的学习生活中至关重要,也可能正是这份兴趣,吸引你走进好的大学,也吸引好的大学走近你。

如果说兴趣是敲门砖,勇气就像钥匙,是能够真正打开大学学习之路的必需道具。好的大学确实课程丰富,大部分课程只要报名就都可以学,可是这并不代表这些课程没有门槛,不代表课程内容不会枯燥难懂,困难重重,兴趣并不总是能够支撑你走过全程。因此,同学们需要具备选择的勇气、开始的勇气、坚持的勇气。在数以千计的课程中选择自己感兴趣同时适合自己的几门,需要衡量和抉择的智慧与勇气,就像同学们的高考。科目众多,各有侧重,每个人的优势劣势也不尽相同,但是鱼和熊掌不可兼得,要有分配时间精力的智慧和勇气。做出选择后,参与全新的知识领域,当最初的热度褪去,苦涩的学海里唯有勇气助我们载舟,在波澜四起的海面穿行。高中的学习也是同样,“苦”是基调,是不可避免的。有勇气面对高中的苦,才是合格的准大学生,才有足够的吸引力,让好的大学接近你。

第三点,算是我个人在大学生活中的感悟。在南大生活快两年时间,我逐渐感觉区分学生与学生的标准,除了知识的量,还有理解力。能不能理解知识和试卷的答案是一方面,我觉得更重要的是能不能理解人。身边的父母、同学、老师,更远一点的网络中的人、社会新闻中的人,你能够理解吗?理解不等于认同,而是需要你从自己的身份里跳脱,去接触、代入,更重要的是感受别人的立场,想想他们为什么这样做。人比高考题还要复杂一点,能够理解一部分人,相信也可以理解大部分的考题。

离开中华后再回首,才知岁月荏苒,如梦幻泡影,如露亦如电。因此我们可以说,未来并不远,也可能就是现在。

最后,想和同学们分享我最近读到的一句话。作家蔡崇达在他的作品集《皮囊》中这样写:“路过我们生命的每个人,都参与了我们,并最终构成了我们本身。”我很感谢陪伴我度过高中三年的中华中学每一位老师,是因为有你们,才有现在的我。这句话也送给同学们。去年底,我写过一条微博,感叹大学相遇的短暂,再也不像高中时那样近乎永远。所以,也请同学们在奋斗之余,珍惜身边每一次相遇。

祝同学们学有所成,谢谢大家!