敬爱的老师、亲爱的同学们:

大家早上好!我是高一1班的周宇涵 ,今天的晨会由我来为大家主持。

首先给大家介绍今天的光荣升旗手:他们均来自高一(6)班。

升旗手杨川恒 同学

杨川恒同学,曾在班内担任信息委一职。他热情开朗,学习勤奋认真,乐于助人,善于钻研理科方面的知识,课余时间常常攻克物理竞赛的难题。在同学们有问题时,他都能够热情主动地帮助同学解答疑惑。

升旗手 张珂嘉 同学

张珂嘉同学,现在在班内担任班长一职。她性格开朗,平时学习勤奋刻苦。在班级管理工作上,她一丝不苟,严谨认真。在理科的学习道路上,相信她能够一直坚持下去,继续努力,做到最好的自己。

升旗手介绍完毕! 升旗仪式现在开始,请全体立正!

出旗!

升国旗、唱国歌 !全体师生行注目礼!

我们生长在辽阔广袤的国土,群山记载着中华民族不朽的历史,江河流淌着神州儿女心中的热血。敲响那一排铜质的编钟,浑厚而清亮的左音右韵由远及近,穿越五千年悠悠岁月。在河之洲,水之湄,山之阳,海之滨,泛起层层涟漪,想起阵阵回声,在亿万中华儿女的心中凝结成为一个主题。

南京师范大学文学院教授刘志权晨会演讲

徐飞校长为刘志权教授颁发中华中学校外辅导员证书

一把把黄土塑造千万个你我,静脉是长城,动脉是黄河,五千年文化是生生不息的脉搏中华民族有着五千年的文明史,传统文化博大精深,蕴含着丰富的做人处事和治国理政的大道理。弘扬中华优秀传统文化知识,这是社会文化建设的需要、是社会道德建设的需要,是历史赋予我们的使命与重任!

下面,宣读一则喜报:我校学生在2021“外研社杯”全国中学生外语素养大赛江苏地区决赛中取得佳绩,荣获省三及以上奖项全校共131人次:其中省一29人,省二46人,省三56人;更是有9名高二同学进入了全国总决赛,他们是张梓玥、郭易萌、李静娴、吴婧琬、周慧宁、董瀚之、杨翊、林夕、周伊。我建议,我们用热烈的掌声向这些同学表示祝贺!

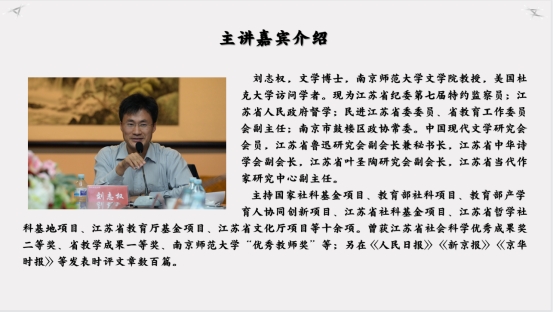

附:刘志权教授简介及晨会讲稿全文

危机与人类的未来

很高兴今天就“一起向未来”这个主题跟大家做一个交流。因为是演讲,不是阅读理解,我想先跟大家汇报下我演讲的思路,它包括四句话:未来充满了危机。决定未来的主要不是科技而是人类。未来和危机并不遥远。我们每个人对此承担着责任。

听说上周一位专家做了关于新技术发展的演讲。科技无疑塑造着未来。在赫拉利著名的《未来简史》中,人工智能、基因技术、大数据等新技术在未来想像中占据着核心地位。但是,赫拉利是历史学家而不是科学家,所以他对未来前景是悲观的:他认为科技会让人类在未来很快失去统治地位,同时还会失去其真正的意义感。

什么叫失去真正的意义感?这一观点并不是赫拉利独有。1935年,晚年胡塞尔发表了著名的演讲《欧洲人的危机与哲学》,这里的危机主要就是指由于科学主义对哲学、美学和生活意味的扼制,而形成的“意义空乏”的精神危机。我们知道,十七、八世纪的浪漫主义思潮正是在对近代科学思潮的抵抗中产生的,它试图拯救被工业文明所淹没的人的灵性。1818年,玛丽·雪莱创作了第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》,较早地形象表达了对新科技反噬人类的恐惧。第二次世界大战中,最先进的科技被广泛运用,其中就包括了核技术和后来成型的计算机技术。上世纪末,贝克的《风险社会》、吉登斯的《现代性的后果》从总体上揭示了现代科技、制度发展悖论等所导致的全球性风险。而目前,起码已故的科学家霍金和还健在的马斯克,都对科技导致的未来持悲观态度。

当然,对未来也有不悲观的看法。如果说,未来不是由科技决定的,那么是由什么来决定呢?是作为两足无毛动物的“人”,是人性。科技由人创造,掌握在人的手中。在关于未来的函数中,人是常量,也是自变量。福克纳坚信人类的不朽,他在诺贝尔文学奖获奖致辞中说:“当末日的钟声敲响,消失在残阳余晖映照下的大海上、再也没有潮水冲刷的最后一块无用的礁石之旁时,那里依然会有一个声音,是人类微弱而持续的呢喃。”

人会一直存在,但人性提升很难。在《学科的冲突》一文中,康德试图回答一个问题:历史是否存在真正意义上的进步?——他指的是人类道德与自由的进步。康德承认,在这方面找不到关于进步的清晰证明。我们阅读经典,与古代先贤在杰作中相遇。那些让荷马激动的,让孔子困惑的、让杜甫伤感的、让曹雪芹慨叹的,同样激励、困惑、感动着我们和你们。另一方面,形形色色的战争却一直在发生,它见证着人类永恒存在的贪婪、恐惧、欲望与平庸之恶。还有一个小小的例子:大家都知道现在有一个现象,那就是“老人摔倒没人扶”。其实,鲁迅早在1933年的杂文中,就列举到这样的“中国经验”,他说:“在中国,尤其是在都市里,倘使路上有暴病倒地,或翻车摔伤的人,路人围观或甚至于高兴的人尽有,肯伸手来扶助一下的人却是极少的。”可见,民国时代也不是黄金时代。王蒙在1980年的小说《风筝飘带》中也提供了类似的场景。也就是说,起码这一百年来,我们在道德方面进步甚微。

因此,从人性的角度看,未来也不乐观。有两句话我很赞同:第一句是,未来寓于历史之中,所以说读史使人明智。第二句是,人类从未从历史中获得教训——请注意,这里说的是人类而不是个人。勒庞在《乌合之众》中认为,集体的智商要低于个体的智商;历史是靠情感而不是理性推动的。因此,历史也提供了一个不乐观的证明。

在这样一个明朗的早晨,有机会面对着你们这么多朝气蓬勃的青年,能感受到你们面对“高考”这个怪物的压力,但我不想煲轻松的鸡汤或者打激情的鸡血,因为我很珍惜这样一个能跟大家面对面的难得的机会,也无法假装对今天的现实视而不见。我觉得你们比大人所想像的更成熟更有思想,因此我希望像朋友一样跟你们交流我的看法:那就是不悲观、不傲慢,关注并介入现实,更早地领会我们作为个体对于未来的责任。

我们对未来有一个误解,总认为未来意味着很遥远,但未来并不遥远,正如历史没远去。我们设想未来真存在一个“世界末日”,在进入“末日”倒计时的那一刻,肯定多数人依旧会沉浸在“未来很遥远”的幻觉里。

我要说说今天的语境。进入新世纪,2001年,“9·11”事件可以作为风险社会到来的征象;然后是2003年的“非典”。从那个时候开始,“危机管理”作为一门新兴学科在全世界兴起。这是大家出生之前的事。而在今天,形势似乎每况愈下。一是已经延续至第三个年头的新冠疫情。今天我们所有人都戴着口罩。很多年前一场马来西亚的电影,片名记不得了,里面有这样的场景:一对恋人在弥漫的烟雾中戴着口罩接吻,背后是著名的马来西亚大火。这个场景在今天成为了现实,“戴着口罩生活”注定会成为我们新的共同记忆。二是目前正在发生的战争,我们目睹着炮火肆虐、流离失所、经济崩溃的现实。更重要的是,核威胁正在成为实实在在的威胁。大家也许都不相信会有核战争,但“核战争”的字眼被频频提及本身就是不祥之兆。就像夫妻吵架,如果双方一直在吵着离婚,离婚就已经成了一种不再遥远的可能。三是目前的台海危机。我们知道,这不仅是大陆与台湾的问题,它已经成为更为宏大的国际新冷战格局的一个重要而微妙的节点。

这些方面,我们都不是专家,而且也无能为力。享有最多人数的“我们”,理论上是最强大的力量,是未来的守护者,但为什么决定着世界走向的永远是少数人和利益集团,为什么说人类几乎注定不能从历史中获取教训?因为“我们”是抽象的、整体的,个体无法有效团结,无法如鲁迅所希望的,“沙聚之邦,转为人国”。我们都喜欢引用鲁迅。比如,我们很熟悉他在《“这也是生活”》中的名言:“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”。对作为个体的我们来说,有几个值得重视的历史经验:

首先,要理性,要警惕非理性的激情。激情让人愉悦,但如同斗牛眼前的红布,毋宁说是一种很容易被蛊惑、被引导、被利用的动物本能。目前我们见证着在认知和立场上严重的社会性分裂,即便在知识分子圈,一言不合而友尽的现象也频频出现。认知差异其实不可怕,但应该基于理性而不是拒绝思索的激情。法国大革命被认为是启蒙理性的结果,但费内罗等人认为,正是超过了理性边界的激情最终吞噬了大革命的成果。这是历史的教训。叔本华说,不要让我们的头脑成为别人思想的跑马场。教育的根本任务之一,是唤醒我们的理性。中华中学一直强调批判性思维,这是非常有价值甚至至关重要的。

其次,要承担,要避免事不关己的冷漠。有几个误区,一是“天塌下来有高个子顶着”的逃避;一是回避现实、回避思考的驼鸟式的懒惰;一是拒绝承认危机、盲目相信未来的迟钝。它们共同造就了目光短浅、心安理得的“精致的利己主义”。有一句老话,雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中说,“将来的运命,早在现在决定,故父母的缺点,便是子孙灭亡的伏线,生命的危机。”未来和危机不知哪个更早到来,危机终将迫使我们领会自身的责任。这是海德格尔“向死生存”的观点。

最后,要行动,要坚持人的主体性。主体性意味着自觉的思考与行动。胡塞尔克服意义匮乏的方案是通过“理性的英雄主义”唤醒主体,乐观地看,大多数人的主体性努力,会使未来免于危机;而在最悲观的情况下,即使危机真的发生,只要葆有主体性,我们即使失败,也永远不可能被打败。在《西西弗神话》中,加缪认为,尽管面临着巨石一再滚落这样不可避免的命运,但西西弗凝视巨石、坚定走向下一次循环的凝视和行动本身,宣告了西西弗的胜利乃至幸福。

同学们,我很喜欢今天演讲形式,是站在操场上和同学们在一起而不是在虚拟的线上,是拿着稿纸而不是运用PPT,和大家做这样一个演讲。这种形式让我回想到了我年轻的那个时代,那时的科技还没有像今天这样对人文取得压倒性的优势。我希望今天的演讲能在大家心中埋下一颗人文思想的种子,也许暂时不能全部领会,但有朝一日会在你们少数人心中生根发芽,进而影响你们的学生、你们的后代。在并不遥远的关于未来的微积分中,大家一起成为决定人类命运的中坚力量。

谢谢大家!