敬爱的老师、亲爱的同学们:

大家早上好!我是高二(20)班的朱诩尘,今天的晨会由我来为大家主持。

首先给大家介绍今天的光荣升旗手:他们均来自高二(19)班。

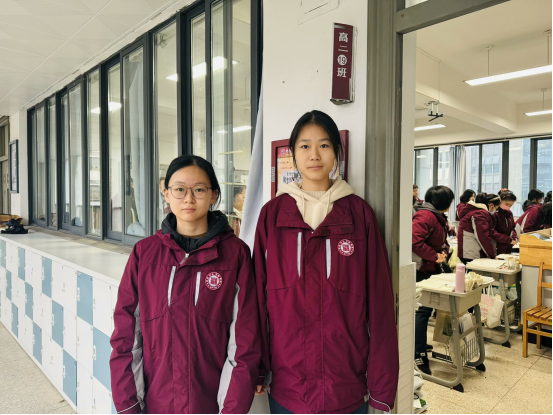

升旗手 张可欣 同学

张可欣同学成绩优异,在班级中担任语文课代表一职。平时积极履职,工作认真,与同学相处融洽。学习上踏实认真,不骄不躁。课余时积极参加各项活动。她兴趣爱好广泛,喜欢阅读,绘画,写作。希望她再接再厉,再创佳绩。

升旗手 张可人 同学

张可人同学作为班级的数学课代表,积极协助老师工作,与同学们携手共进。学习上奋发进取,本学期获得了校级“学习之星”的荣誉称号。学习之余,他还热爱书法,钢琴等。希望她继续砥砺前行,不负韶华!

升旗手介绍完毕! 升旗仪式现在开始,请全体立正!

升国旗、唱国歌 !请全体师生行注目礼!

礼毕、稍息!

血雨史无前, 卅万冤魂赴黄泉。2023年12月13日是第10个国家公祭日,是南京大屠杀86周年。

86年前,山河肃穆,草木含悲。侵华日军的铁骑践踏我中华大地,城墙上流血的弹孔见证着惨无人道的罪行。本周三,我校朗诵队的同学们将参加“1213”国家公祭日活动,为逝者缅怀,为和平祈愿。

感谢刘嘉懿老师的发言。昭昭前事,惕惕后人。今天我们纪念那段苦难深重的历史,山河破碎的血泪,生灵涂炭的悲剧,满目疮痍的痛楚,绝不仅是为了黯然至于泣下,更是为了彰显我国捍卫和平的决心多少年的风雨沧桑,中国早已摆脱了屈辱和苦难,有了坚定维护人民幸福生活的能力和底气。历史的交接棒传到我们的手上,我们当无愧先辈的嘱托,不负先烈的遗志。勿忘国殇,珍爱和平。铭记国耻,吾辈自强!

附:刘嘉懿老师晨会讲稿全文

各位老师,同学们:

大家好!今天是2023年12月11日,还有两天,就是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。1937年12月13日,侵华日军将屠刀挥向了放下武器的中国士兵和手无寸铁的平民,制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案。这是人类历史上极其黑暗的40多天,30余万同胞遭遇灭顶之灾。

十四年抗战,3500万中国军民伤亡,约占第二次世界大战各国伤亡总数的三分之一。30万、3500万人的死亡,意味着什么?1937年、1931年、1894年乃至1840年,这些年份背后承载着什么?无数同胞真实的苦难,只凝于书上一行,但绝不仅仅是书上一行。随着时间的推移,幸福生活似乎让我们对这一段决定国家前途、民族命运的中国历史缺乏感知。面对沉重遥远的历史,我们因何铭记,又应当如何铭记?

也许很多同学不知道,中华中学的老校区位于秦淮河畔的中华门边,处于南京城区的中心。南京大屠杀时期,中华门地区是受害最为严重的地区之一。战后南京审判对大屠杀元凶、战犯谷寿夫的判决书中写道:“在谷寿夫部队驻南京之期间内,计于中华门外花神庙、宝塔桥、石观音、下关草鞋山等处,我被俘军民遭日军机枪集体射杀并焚尸灭迹者,有单耀亭等19万余人。此外零星屠杀,其尸体经慈善机构收埋者15万余具。被害总数达30万以上。” 不仅中华门一处,南京城内,现有正觉寺、江东门、上新河等19处遇难同胞丛葬地,还有侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京民间抗日战争博物馆、利济巷慰安所旧址、拉贝故居四座纪念馆。华裔史学家张纯如在她的著作《南京大屠杀》中记载道:“如果将南京死难者的手连接起来,可以从南京一直拉到杭州,300多公里长!他们流的血总重1200吨!他们的尸体,可以装满2500节火车车厢!” 这样残酷的史实,就静静陈列在南京城的每一处,铭刻在全体中国人的心头。

很难想象,幸存的同胞,当时要如何躲避日军的追杀!又是怀着怎样的血泪,收殓亲人的尸骨?1937年的冬天,该是多么寒冷与绝望!而我们要铭记的不仅仅是这份屈辱,而是与之相关的一切,比如这份屈辱的原因,比如绝望中的生机,比如我们是如何一步一步,从绝境中重生,成为如今日益强大的新中国。

在纪念馆祭奠广场的黑色花岗岩石墙上,刻着著名军旅诗人王久辛记载南京大屠杀日军反人类暴行的长达3.7万字的长诗《狂雪》:

中国人/中 国 人 啊/这种经历/这种经历/像长城一样巍峨/一块一块条形的厚重的青砖/像兄弟一样/手挽着手/肩并着肩/组成了/我们的历史/瓷实 浑厚/使得我们无法佯装潇洒……

在北京/在人民英雄纪念碑前/我把我的双手/放在冰凉的汉白玉上/仿佛剥开了一层层黝黑的泥土/再看看那些卷刃的大刀/尖锐的长矛 菜团子/和黄澄澄的小米/手榴弹和歪把子机枪/那本毛边纸翻印的《论持久战》/以及杨靖宇将军的 胃/赵一曼砍不断的精神 等等/在泥土深处/像激情一样/悄悄涌入我的心头/我于是 便知道了/什么是和平

绝望中的生机是中国人不变的坚韧与团结,是无数无名英雄的英勇与无畏。舍一身血肉,筑民族长城,前仆后继,共赴国难。如今的安定生活,正是源于这份中国人共有之精神。

南京大屠杀,不仅仅是南京人的历史、中国人的历史,也是人类的历史。它所记载的不仅仅是中国人民的抗争,也是世界人民的抗争。面对侵略者的枪口与刺刀,不同国家各行各业的义士,以担当和坚守诠释了人道主义和国际主义的光辉。他们中,有在撤离证书上四次签下绝不离开南京生死状的明妮·魏特琳,她用自己坚韧的双臂保护了上万名妇女儿童。如今南京师范大学的校园内,魏特琳女士的铜像在郁郁葱葱的树荫下静静矗立,铜像下方刻着四个汉字,金陵永生。她的中文名,叫作华群。中华的华,群众的群。他们中,有为了拯救安全区内的中国难民花光所有积蓄,在战后却穷困潦倒的“南京好人”约翰·拉贝。在他们的努力下,至少25万中国难民得以幸免。这25万人中,或许就有大家的祖辈。中国人民将永远铭记他的人道主义善举,如今他的墓碑旁,铺满了南京的雨花石。他们中,有秘密拍下日军暴行影像的约翰·马吉,他托同事费奇将胶片缝在大衣里,艰难度过重重关卡,护送出南京,在国际社会引发强烈影响。魏特琳女士所写《魏特琳日记》、拉贝先生所写《拉贝日记》,以及马吉先生所拍摄的留存至今的日军暴行唯一动态画面,三份史料相互印证,侵华日军南京大屠杀暴行铁证如山。就在上周12月8日,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行新闻发布会,截至目前,纪念馆2023年度新征集文物史料1103件。其中不乏当时留守南京的将士后代钮则坚所赠的回忆录,更有至今仍在国外奔走的爱国人士鲁照宁收集的百余份1937年国际媒体所载日军百人斩暴行的报刊资料。对这段血泪记忆的证明与铭记,从未停止。

“抗日何所恃,忠贞与汗血。”作家萧军在日本法西斯投降后写道:“我们今天胜利了!但是决不能忘记,赢得来胜利是艰难;而保有这胜利的果实——不为豺狼所吞食,更需要无限的坚决和勇敢!”这段共同记忆代代相传,承载了我们中华民族的不屈的精神,将激励一代又一代的中国人,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,不懈奋斗。

昭昭前事,惕惕后人。永矢弗谖,祈愿和平。后天,中华中学的同学们将第三次代表南京中学生在公祭日仪式上朗诵《和平宣言》,以青少年自己的方式缅怀逝者、寄托哀思、祈愿和平。我用《和平宣言》中的几句话来结束我今天的发言:和平发展,时代主题。民族复兴,世代梦想。龙盘虎踞,彝训鼎铭。继往开来,永志不忘!