开篇语:今年10月3日,南京市中华中学即将迎来建校120周年。从1899年英籍加拿大人威廉姆•爱德华•麦克林创办“基督中学”开始,历经爱群中学、育群中学、南京市第一女子中学、南京市东方红中学、南京市中华中学数次更名,学校参与并见证了中华民族近现代教育的伟大历史进程。

岁月流转,时光变迁,一代代中华校友风雨兼程、砥砺前行。昨日还是青葱少年,再聚首已是社会栋梁。即日起,扬子晚报紫牛新闻开设【爱我中华】专栏,邀请广大校友分享与母校的“独家记忆”。

通讯员 涂珊珊 扬子晚报/紫牛新闻 记者 李晨

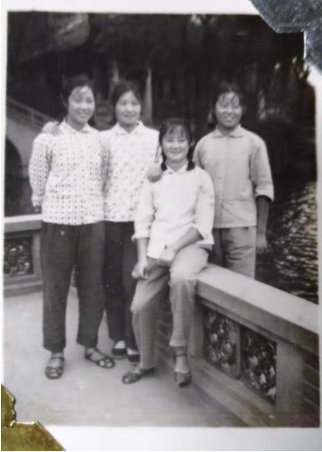

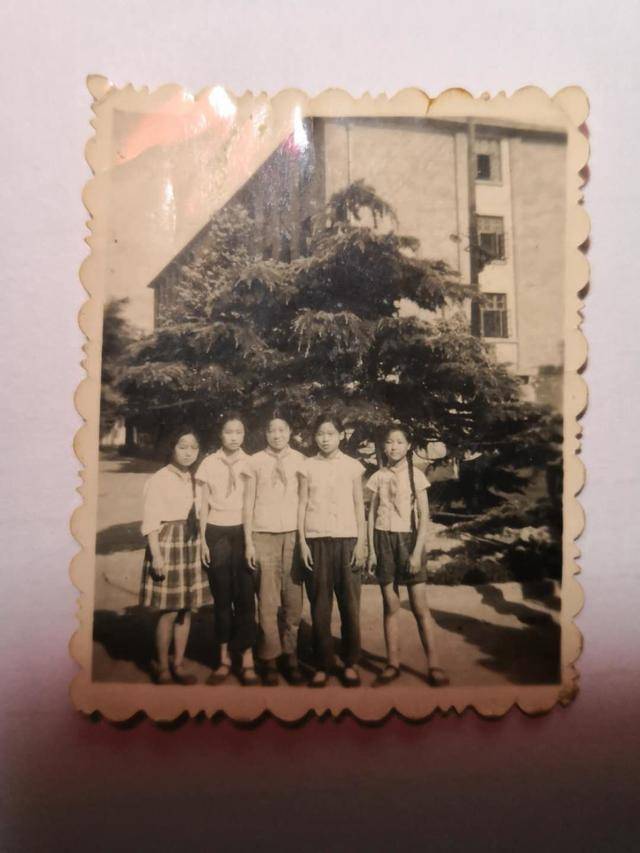

孙平(左一)、孙宁(左二)、孙利(左三)、孙玫(左四)

四姐妹先后考上“一女中”成校友

“大姐孙宁是1961届校友,二姐孙利是1962届校友,三姐孙玫是1968届校友,她们都是高中毕业。我自己是1967届初中校友,后来因为插队中断学业。我们一家四姐妹都与中华中学有着不解之缘”。

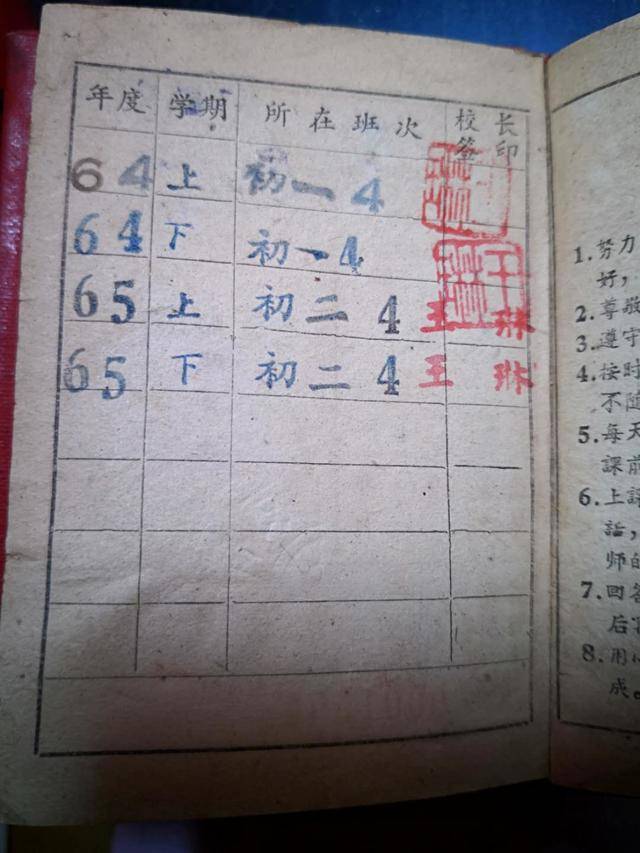

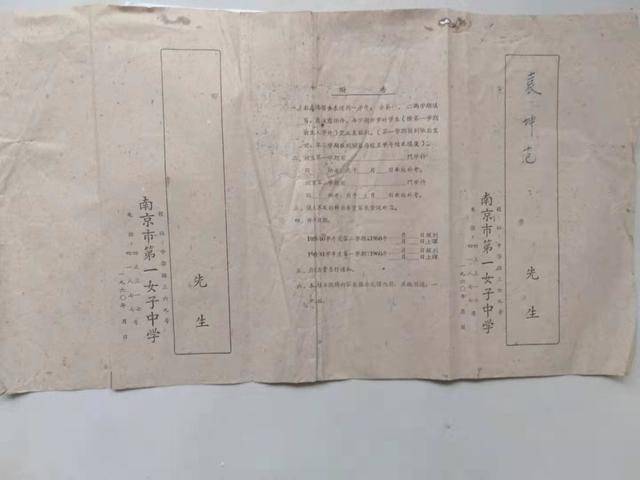

孙平和姐姐们当时就读的南京市第一女子中学(简称“一女中”)就是中华中学的前身。孙平告诉扬子晚报/紫牛新闻记者,与现在按学区招生不同,当时“一女中”在南京名气很大,是很多女学生非常向往的学校。“学校招生采取考试选拔的方式,我是小学考初中,测试的内容有语文、作文和数学。初升高也要考试。我和三个姐姐成绩都不错,顺利考进学校读书。”

孙平的学生证

周末晚会、夏令营......课外活动好丰富

当时的“一女中”注重学生全面发展,课外活动丰富多彩。孙平读书时曾代表学校参加南京市庆祝国庆游行方阵,还参加过学校组织的周末晚会(同学们自编自演文艺节目)和夏令营,课余生活很充实。“我们的夏令营是在晓庄师范度过的,8个人住宿舍上下铺,同学们在一起过集体生活,现在回忆起来都觉得很有意思。”

学校成立女篮、女排和女子乒乓球队,鼓励学生参加体育锻炼,强健身体。孙平记得,“当年学校‘跃进楼’和‘三好楼’之间有一块大草坪,我们每天上学都早早到校,把书包往教师一丢,先绕着大草坪跑两圈,大家你追我赶,为身体健康打下良好的基础。”

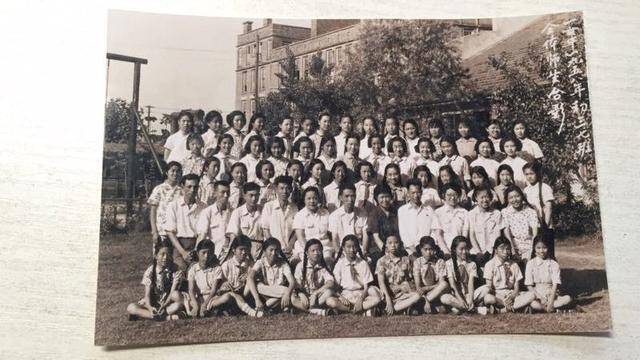

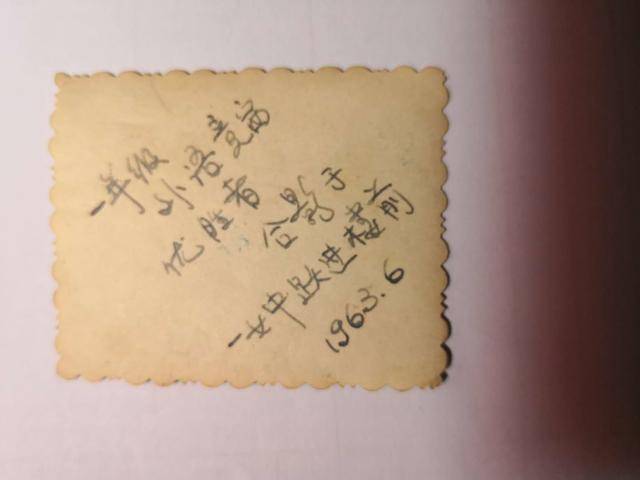

孙玫(左三)与参加外语竞赛的同学合影

地图随手画,“名师团”个个有绝技

孙家四姐妹回忆,一女中有一支爱岗敬业、业务精湛的教师队伍,各教研组都有一批领军人物,如数学组的于云程、翟任公、王永健、谢品莲、黄淑鸾;语文组的徐云、陈碧茵、蒋友兰;外语组的王贞芳、汪凤珍、张权;物理组的华克文、吴紫成等。二姐孙利说:“代数老师黄淑鸾讲课认真,条理清晰,板书工整;俄语老师气质优雅,发音漂亮;历史老师杨耀琳知识渊博,口若悬河;语文老师蒋友兰一手漂亮的仿宋体,令人称赞;地理老师夏光浩画地图是信手拈来,一挥而就。每一位老师都有自己的拿手绝活儿!”

孙利告诉记者,高一时她们班上的学生还和苏联八年级的学生建立了通信联系,互相学习对方的语言,交流学校生活。“大家都尽量把课堂上学到的单词用到信件中,信一寄出,大家就盼呀盼呀,一旦收到回信,大家就争相传阅,看不懂的句子就请教老师。教我们几何的翟任公老师也懂俄语,他经常为我们译信。这种方式极大的提高了我们学习的积极性。”

受到老师潜移默化的影响,孙利在高中毕业时毅然选择报考师范。当年全国高考录取率只有10%,学校那一届六个班,有三十多人榜上有名,其中一半以上被师范院校录取。

大姐孙宁高中毕业主动报名到江浦老山林场。她站在苹果树上摘苹果,被新华日报社记者采访,拍下这一张珍贵的照片。

打算“回家看看”,分享母校生日喜悦

“母校100周年校庆的时候,我们都回去的!”孙平告诉记者,目前四姐妹分别从教师岗位和企业管理岗位退休在家,每个人也已经儿孙绕膝。姐妹们有时聚在一起回忆幸福的学校生活,有时一道去曾经贡献过青春的第二故乡去看望老朋友;有时结伴跟随旅游团饱览祖国的大好河山。难得的是,大家仍旧保持年轻时与时俱进、追逐梦想的状态,退而不休,纷纷报名学习金陵老年兴趣课程,更新自己的知识,同时为培养第三代树立榜样。

孙平表示,“今年母校过120岁生日,我们特别想回去再看一看,感受她日新月异的面貌,同时希望能和老同学叙叙旧,重拾自己的青春时光。”

征集“校友回忆录”

在中华中学即将迎来建校120周年之际,扬子晚报/紫牛新闻开设【爱我中华】专栏,向社会征集“校友回忆录”。如果你是中华中学校友,如果你有“特别回忆”,请与记者联系。

联系方式:

1、发送线索到邮箱971017648@qq.com

2、拨打电话:025—58682621,提供线索